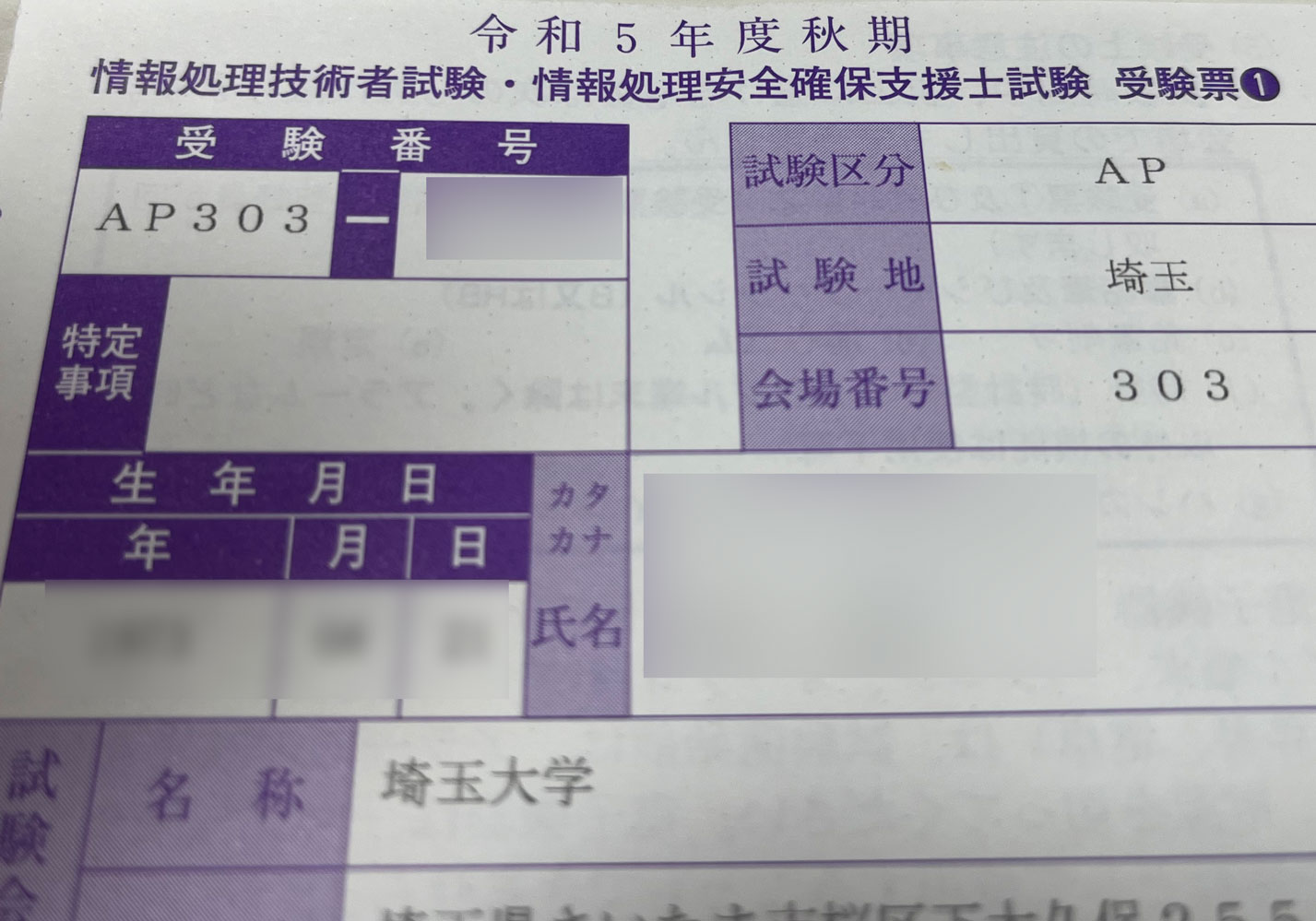

応用情報技術者試験に半年間、600時間ほど勉強したにも関わらず、箸にも棒にもかからないくらいに「パッコ微塵」に撃沈した。

情報処理技術者試験の合格発表は、試験から発表まで2ヶ月かかる。

記述式だから仕方ないのかもしれない。

今回は、2回目の試験撃沈までの道のりを語ろう。

Contents

第2回受験時の勉強方法・時間

万が一受かっているかもと皮算用して、上位の「情報処理安全確保支援士」を勉強したりした。

これは、応用情報技術者試験と基本的に範囲が被っているからそれはそれでよかった。

不合格が確定してからは、基本的には第1回受験と概ね同じ方法をとった。

基本的には、電車、行き帰り2時間は午前問題に取り組んだ。

第1回で66点と、ふがいない成績に焦りを覚えたので、早期から演習していくことにした。

落ちるのは仕方ないとして、午後を採点されないというクレージーな結果だけはどうしても避けたかった。

前回同様に、iPadに「応用情報技術者試験ドットコム 過去問道場」の問題webクリップしたものを何度も繰り返しやった。

2回3回間違えたり、さっぱりわからなかったりする問題をタグ付けした。

前回同様、暗記の要素が強かった。

基礎理論なんかは、まともにやろうとすると、もの凄く時間がかかる。

しかも、午後試験にほとんど直結しない。

なので、捨てるという意味で暗記に徹した。

データベース問題のSQLのガチ問題も捨てた。

午後問題でデータベースを選択すれば勉強にもなるかもだけど、はなから選択する気がなかった。

IT技術者にはSQLは必須なのだろうが、わたしにとっては正直使うことないし、学習すると頭がタコになるのでやめた。

こちらは出ても2~3問だからどうってことない。

しかしながら、捨てたと言っても、意味のある勉強をしてないというだけで、暗記だけはした。

答えを丸暗記したいう意味だ。

基礎理論やデータベースの暗記は辛かったが、マネジメント系は午後問題にも直結するから大変勉強になった。

ただやはり、午前勉強は「やらされてる感」どうしてもぬぐえなかった。

気持ちは、全力午後勉強に振りたかった。

それだけ午前勉強は、「やったもの勝ち」でなんとかなると思っていた。

暗記の甲斐があって、9月の中頃には、ほとんど、10割くらいは、答えが「ピン!」とくるようになった。

ボリューム的には、令和4年秋期~平成21年春期まで27回分をやった。

パッコ撃沈された、令和5年春期はやらなかった。最新の問題からは連続して出題されないからだ。

27回分の80問だと、2,160問と膨大になるが、そのうち半分以上は被っているし、似たような問題なので、体感的には、5~600問程度になるのではないかと思う。

午後は選択問題4問を決め打ちしてそれ以外は勉強しなかった

午後試験への対策は、第1回受験時と同様に、演習を中心に学習した。

2回落ちた今でも、午後試験はアウトプット、すなわち演習しかないと思っている。

(落ちた奴が言うことだから、全く信用性ないかもしれんけど)

第1回目は、情報セキュリティーを除いた選択科目4問に加えて、予備に1問、計6科目を学習した。

これは、地味に範囲が広すぎる。

文系の経営戦略なんてとろうものなら、ガチ会計(本職からしたら大したことないかもしれないけども)なんかも出題されたりするから対策をしなければならない。

選択しない可能性が高いのに、学習するのは時間の無駄だと思って今回はやめた。

そして、今回は、【システムアーキテクチャ】は断念して、【システム監査】に挑戦することにした。

初めて学習する科目だが、えらい簡単、バグってる回があるなど、得点源になりやすいとの話に流されて、これにかけることにした。

なので、勉強したのは、以下5科目。

- 情報セキュリティー

- ネットワーク

- プロジェクトマネジメント

- サービスマネジメント

- システム監査

ほぼほぼ文系セットだ。一応だけど技術系だから、最初は技術系の科目を多めにしたかったが背に腹は代えられなかった。

情報セキュリティーとネットワーク、システム監査で、7割くらい取って、プロジェクトマネジメントとサービスマネジメントは5割くらい得点できれば、なんとかなるか、などと勝手に思っていた。

初めて学習する、システム監査は、最初むちゃくちゃ難しかった。なんでこれが簡単なん?と思った。全くできなかった。

覚える知識がほとんどない分、論理を追っていく力がいるのだ。

うすうすはわかっていたが、わたし自身の論理力(すなわち地頭)の悪さを痛感させられた。

仕事から帰宅してからは、プリントアウトした問題に取り組んだ。

今回からは、解答用紙もプリントアウトして、マスに文字に埋めていくようにした。

第1回受験は、問題用紙にぐちゃっと書いていたが、その点も本番に近い形で演習を進化させた。

一日2~3問くらいを解いて、解説を読んだ。できるだけ、5科目のバランスがよくなるように演習した。

今回は、Excelで勉強時間を記録していった

第1回の受験は、勉強時間を計測していなかった。

第2回は、ブログなりに記録を記したいと思っていたので、Excelに単純に時間を記録していった。

寝る前にザックリとした時間と、問題を何問解いたかを打ち込んでいった。

今はスマホで記録するアプリなどもあるみたいだけど、やりだすと、記録することに熱中してしまって本末転倒になってしまうと思ったので、単純にExcelにした。

その記録した時間のトータルは、273時間だった。

記録は、かなり少なめに記録したら、実質は300時間をゆうに超えていると思う。

第1回目からの累計積み上げ時間は、1,000時間(近く)いっている。

こんだけ勉強すれば、なんとかイケる(合格できる)だろうと思っていたが、アマアマだったわけだ。。。

長くなったので、次回につづく。

コメントを残す